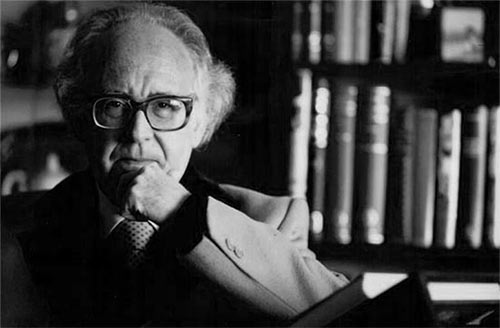

Josep Maria Nadal Suau

Cristóbal Serra o la rebelión silenciosa

«Quien calla otorga: eso no es verdad. Yo, cuando me callo, no siempre otorgo, sino todo lo contrario: discrepo silenciosamente. Son muchos los que, sin otorgar, callan. De lenguas mudas nacieron posiblemente las grandes rebeldías». Aunque Cristóbal Serra sentía muy poco interés por la política, pudo escribir estas líneas porque la historia sí le importaba. Mejor dicho, recelaba de ella. Sabemos que la historia se hace con gritos más que con silencio; la frase se refiere a eso y ahí radica el recelo del escritor: en los gritos. La rebeldía a la que alude, y que Serra encarnó de un modo plenamente consciente, es sutil y sin embargo definitiva, dado que es interior. Serra se pasó la vida siendo un rebelde, pese a que costaría sospecharlo a la luz de su biografía semisecreta de profesor excéntrico y sedentario. ¿Es eso un rebelde, un señor de provincias encerrado en su piso escribiendo libros raros destinados a casi nadie? Pues sí, Serra lo fue porque nunca aceptó las categorías mentales que articulan nuestro mundo. Por eso es tan difícil situarlo en algún grupo, movimiento o ideología: la suya era una rebeldía silenciosa, amortiguada bajo el sol mediterráneo. Pero radical.

Ernst Jünger sostiene en La Emboscadura que nuestra época hipertécnica condena a las personas singulares a transitar caminos insólitos y solitarios, sin que las facciones políticas puedan acogerlas ni las distintas iglesias proporcionarles paz. Esos caminos intransferibles remontan la colina que lleva a la plenitud del ser sin enredarse en las discusiones que interesan al poder terrenal. Porque estar contra el poder pero sin abandonar la lógica que él ha impuesto es, a juicio de Jünger, convertirse ingenuamente en un factor útil para la estructura dominante. Pues bien, mucho de todo esto lo intuyó Serra desde joven, tal vez gracias a la perspectiva lateral que le proporcionó su adolescencia espiritual y físicamente frágil. Atendiendo a su vida interior desgarrada y a sus años de muchacho tísico, resulta oportuno citar a Jünger: «Ninguno de los vivientes podrá eludir estas dos piedras de toque, estas dos muelas de molino: la duda y el dolor. Ellos son los dos grandes medios de la reducción nihilista. Es preciso haber atravesado esas pruebas». Al otro lado de esas pruebas, Serra no halló nihilismo sino una heterodoxia oscilante entre la mística y la poesía.

Y mientras, siempre, ese recelo frente a la historia. Serra era un hombre contrario a la modernidad, un antimoderno más que un reaccionario: no creía en el Progreso porque le parecía algo que instrumentaliza al hombre. Para alguien que veía el mundo desde la misma atalaya en la que Jonás maldijo a Nínive o a Juan de Patmos se le reveló el Apocalipsis, era irrelevante discernir si ese Progreso se lo vendía un marxista, un liberal o un tecnócrata. Le bastaba tener la convicción de que todos esos discursos intentaban meterle unas prisas que él no sentía en absoluto. Así que se daba la vuelta y prefería contemplar las orejas del asno, una criatura en cuyo honor fundó incuso una Hermandad del Asno Bermejo.

Serra nunca gritó, ni siquiera de dolor: para exteriorizarlo, recurría a la risa. Y el pensador Mark Lilla nos recuerda que “la crisis es la madre de la historia”, porque permite trazarle nuevas direcciones al mundo; pero Serra nunca quiso que el mundo fuera en ninguna dirección. Nunca quiso dictar nada a nadie. Su vida fue un “no” en voz baja al mundo que nos toca vivir, sin vocación finalista. Ciertamente, es una vida que no sirvió para que nadie se la apropiara ni para intervenir en las urgencias sociales. Ni siquiera sirve para imitarla. Pero de ella se aprenden algunas lecciones: Leer a Serra no es útil para escribir la historia, pero sí para refugiarse de ella. En sus páginas no tiene importancia saber qué o cómo piensa el poder, porque ni siquiera compartimos su idioma. La negación es absoluta: un canto rodado ofrece más interés que todo el Gabinete de Presidencia. Mejor aún, está más vivo. Cuando Serra quiere mirar el mundo, se pone a perseguir cangrejos en el puerto de Andratx. ¿Esto es escapismo? No: es insurgencia. Y no debió resultarle fácil, porque Serra arrastró miedos, fantasmas, cicatrices, soledades. Para él, como para cualquiera, habría sido más cómodo escoger grupo, tribu o ideología. Su resistencia, hecha de ocultamientos y renuncias no siempre heroicas, le permitió conseguir la verdadera libertad: la que pocos entienden, porque pocos la comparten.

Hay una ligazón entre la “sabiduría salobre” serriana y el “pensamiento de mediodía” que Albert Camus reivindicaba en El hombre rebelde. Frente a la “marcha enloquecida de la historia”, Camus planta cara a una razón sistemática que yerra y hace errar. Frente a ella, reclama una filosofía que sea consciente de sus límites, una actitud vital entregada al bien pero que sepa pactar con la realidad, o al revés: una actitud realista pero no cínica. Hay una filiación evidente entre la asnología que acuñó Serra, su estudio de ese animal matérico pero santo, o entre su afición a José de Cupertino, representante de la ignorancia espiritual, y esta afirmación de Camus: «Si la rebeldía pudiese fundar una filosofía, sería una filosofía de los límites, de la ignorancia calculada y del riesgo», que rechazaría «su condición histórica sin sustraerse a ella». Serra está en la historia, pero ni la asume ni juega el juego del combate bajo las reglas modernas. Su alternativa rebelde, que no revolucionaria ni exactamente reaccionaria, consiste en recogerse como una isla y entregarse a la contemplación de la naturaleza. De ahí la importancia del «ritmo pausado que el asno imprimió a la vida y a la civilización mediterránea» que reivindica. En su obra, la razón y lo irracional hacen un pacto que engendra literatura, y el espíritu y la materia se sintetizan en la imagen metafísica del asno.

En Serra, cada referencia literaria es una confesión. Menciona a William Blake para condenar la civilización dineraria, y escribe sobre Jonás para admitir su incapacidad de convertir esa condena en un látigo que atemorice al mundo. Serra habría querido ser Blake y descubrió que su energía profética, su temperamento y su bondad sólo daban para alcanzar la payasería triste de Jonás, un fracasado que nunca quiso ser profeta. Y siempre el libro del Tao está ahí, porque en él Serra encontró su autorretrato: el hombre que parece inútil y bobo, porque no quiere ser útil ni listo. Cuando en 1996 publicó su supuesta obra completa (más tarde llegarían otros libros que lo desmentirían) bajo el título Ars Quimérica, Serra escogió para abrirla una cita de Haltenbrunner que alude al icono de «Christophoro Kynokephalos, el idiota santo con el hocico de perro, atravesando el mundo bajo la señal de la contradicción». Esa “idiotez santa” con la que se identificaba nuestro autor es una forma profundamente cristiana de estar en el mundo, pero al mismo tiempo concuerda con las formas más depuradas del pensamiento chino. Aquí tintinea una palabra con mala fama: contradicción.

En efecto, Serra es un autor de pensamiento y estética contradictorios; ésa parece ser su estrategia, su método de conocimiento y desnudamiento. Las contradicciones son varias y acaban adoptando el funcionamiento de polos en tensión. No es casual que la obra de Serra arranque con un título como Péndulo, un instrumento que se desliza de un punto al otro: eso es lo que hace nuestro escritor, simultáneamente antimoderno y rebelde, católico preconciliar y heterodoxo taoísta, ermitaño y cronista crítico del mundo. A veces, no se trata tanto de contradicciones como de ocultamientos, superposiciones o estrategias indirectas. Así, sorprende que lecturas tan diversas (la Biblia y Michaux, Swift y Kierkegaard…) le lleven a las mismas conclusiones, o que su biografía esté al mismo tiempo tan presente y ausente en su obra, una sucesión de heterónimos sin máscara en lo esencial pero confusionarios en todo lo demás. En todo caso, la suya es una literatura profundamente personal, en el sentido más denso e intenso de la expresión. Es fruto de su propia tragedia, de su dolor y de sus intuiciones. En ella late un encontronazo entre el individuo hipersensible y la sociedad que lo rodea, y ello nos lleva a varias magnitudes de análisis: esa sociedad es Mallorca, un mundo isleño ajeno a la sensibilidad artística y a la sutileza de quien no puede, ni quiere, ser práctico; es España, echada a perder en un conflicto bélico y una posguerra atroces; es el mundo contemporáneo, tecnificado, capitalista, descreído y alejado de la naturaleza; y es, en fin, la vitalidad y la violencia de un mundo de hombres sanos que no saben qué es pasar un año en cama, enfermo de tisis, ni arrastrar toda la vida las consecuencias, a veces reales y otras tal vez imaginadas, de esa enfermedad.

Pero la difícil relación de Cristóbal Serra con el mundo, sus reticencias a desnudarse, a mostrar con claridad su propio carácter y las circunstancias vitales que lo han ido formando, provoca derivas enmarañadas. En Diario de signos, la contemplación mística comparte protagonismo con otro tipo de proyección sobre la naturaleza observada, la del propio yo. Así, un pasaje como el dedicado al caracol se revela como un autorretrato: «El caracol, cuando abandona su cáscara protectora, es un ser indefenso, inerme, como la tortuga, esa otra impotente que, puesta patas arriba, no se puede revirar. El caracol puede ser objeto de toda clase de lesiones, mutilaciones, si en su senda se encuentra al sádico». Aquí vemos al hombre que fue un adolescente enfermo y sigue temiéndole al dolor, a la crueldad del otro. Y sin embargo, a continuación añade: «Creo que, si se extiende de modo tan ostensible, en forma tan provocativa, es para ponernos a prueba. El que lleva la maldad muy dentro no se podrá contener». Si admitimos que hay una identificación del autor con la criatura a la que observa, no será difícil conectar esta línea con su función de profeta, de denunciador y provocador pese a su debilidad. No es extraño que en Diario de signos Serra aluda por extenso al profeta Jonás. Siempre, al fondo, la confesión.

Dolor y duda. Hay que pasar esas pruebas, hay que entender que se pasan. De entre todas las confesiones serrianas, la más exhaustiva y dolida asoma en Péndulo. El protagonista se mueve (pendula) entre el deseo y la necesidad, como su mismo autor al concebir el texto. «Lastimado por una realidad hiriente”, Péndulo «busca su ración de Paraíso». Se mueve en dirección a lo poético, a la «cultura analfabeta del universo», a la inocencia, pero lo retienen la coyuntura, las «potencias del mundo hostil». Mientras duda, se debate o lucha por escapar de aquello que lo limita, Péndulo existe. En cuanto ha tomado conciencia de los males del mundo, ha desesperado, se ha angustiado. Y ya sabemos por Léon Chestov (autor leído con enorme atención por el mallorquín) que «el comienzo de la filosofía es la desesperación».

A Serra le parecían aforismos «la flor, el árbol, la gallina clueca, […] el huevo». La lista es tan insólita que también podría incluir al hombre que no ostenta cargo alguno (ni siquiera el de líder de la Rebelión), porque prefiere mecerse con las olas. Al hombre que ríe y llora, que se vacía para contenerlo todo. Al hombre que sintetiza contradicciones. Cristóbal Serra logró ser lo que fue a base de contradicciones. Siendo  el más callado, también fue el más rebelde. Siendo el más asustadizo, fue el más valiente. Serra tenía haz y envés, como un aforismo. Serra era poético y leve, y sin embargo infinito. Si se ha podido decir que el estilo es el hombre, entonces puede aceptarse también esta licencia poética: Serra era un aforismo.

el más callado, también fue el más rebelde. Siendo el más asustadizo, fue el más valiente. Serra tenía haz y envés, como un aforismo. Serra era poético y leve, y sin embargo infinito. Si se ha podido decir que el estilo es el hombre, entonces puede aceptarse también esta licencia poética: Serra era un aforismo.

© Josep Maria Nadal Sua

Este texto no puede

reproducirse ni archivarse sin permiso del autor y/o The Barcelona Review.

Rogamos lean

las condiciones de uso

Josep Maria Nadal Suau (Palma, 1980). Crítico literario y profesor. Doctor en literatura contemporánea con una tesis en torno a la obra de Cristóbal Serra. Colabora regularmente en la revista El Cultural, como especialista en narrativa española y latinoamericana. Escribe crónicas de su ciudad en la edición de Baleares de El Mundo, y colabora en el magazine cultural 'La gran vida' de la radio autonómica de las Islas Baleares. Ha escrito prólogos (Agota Kristoff, Antoni Serra...), guiones, colaboraciones en libros colectivos (Albert Camus i les Illes Balears), y un libro, Parapetos (Lleonard Muntaner, ed.).